ヘルスリテラシーとは、一般に健康に関連する情報を探し出し、理解して、意思決定に活用し、適切な健康行動につなげる能力のことをいいます(厳密な定義についてはいろいろ議論があります)。ヘルスリテラシーは、医療者-患者コミュニケーション、マスコミ・インターネット等による健康医療のメディアコミュニケーション、ヘルスキャンペーン等をすすめるにあたって、常に考慮すべき重要な要素です。ヘルスリテラシーの高い人は、適切な健康行動をとりやすく、その結果、疾病にかかりにくく、かかっても重症化しにくいことが知られています。ヘルスリテラシーを向上させることによる効果については、まだ研究が十分ではありませんが、健康の維持・疾病の予防につながることが期待されています。

ヘルスリテラシーを主な研究対象とした学会は、いくつかの国で開催されてきました。 近年、欧州ヘルスリテラシー学会、アジアヘルスリテラシー学会が開催され、2017年には国際ヘルスリテラシー学会が設立されています。日本においても、近年、ヘルスリテラシーに関する研究活動が活発化しており、医中誌、文科省科研費データベース等において、ヘルスリテラシー関係の研究の収載件数が急激に増えています。しかしながら、ヘルスリテラシーは、臨床医学、公衆衛生学、薬学、看護学、栄養学、社会福祉学、コミュニケーション学、教育学、情報学等の多岐の分野に渡って、縦割りで研究が行われており、研究者の横のつながりがあまりありませんでした。

このような日本の状況に鑑みて、木内貴弘、中山健夫、中山和弘、石川ひろの、奥原剛の5名で、日本ヘルスリテラシー学会を設立して、関連の研究者に参加を呼び掛けることにいたしました。その後、ヘルスリテラシーは、ヘルスコミュニケーションと表裏一体の関係にあるため、日本ヘルスコミュニケーション学会と協議の上、同学会の分科会として、事務局、会員管理システムを共有して運営を行うことになりました。この分野の研究を発展させ、世界の動きに追いつくために、多くの研究者の皆様の参加を歓迎します。

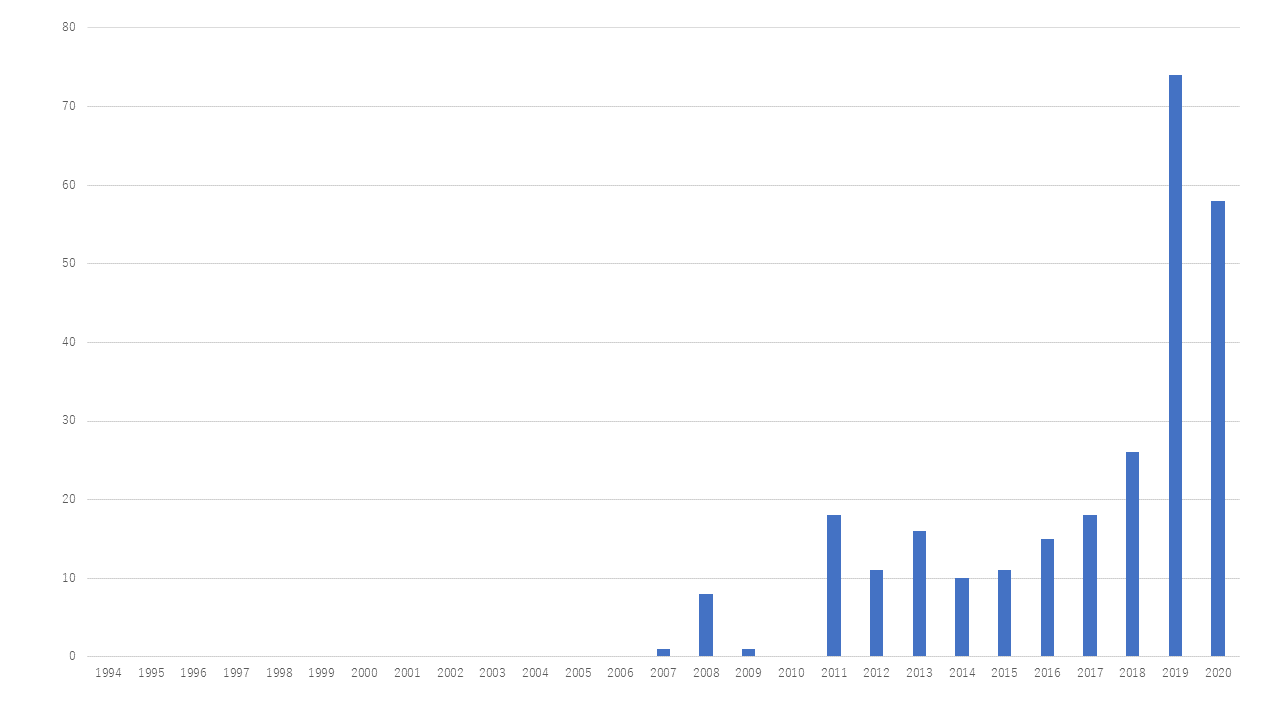

「ヘルスリテラシー」を「論文名」に含む論文数(医学中央雑誌)

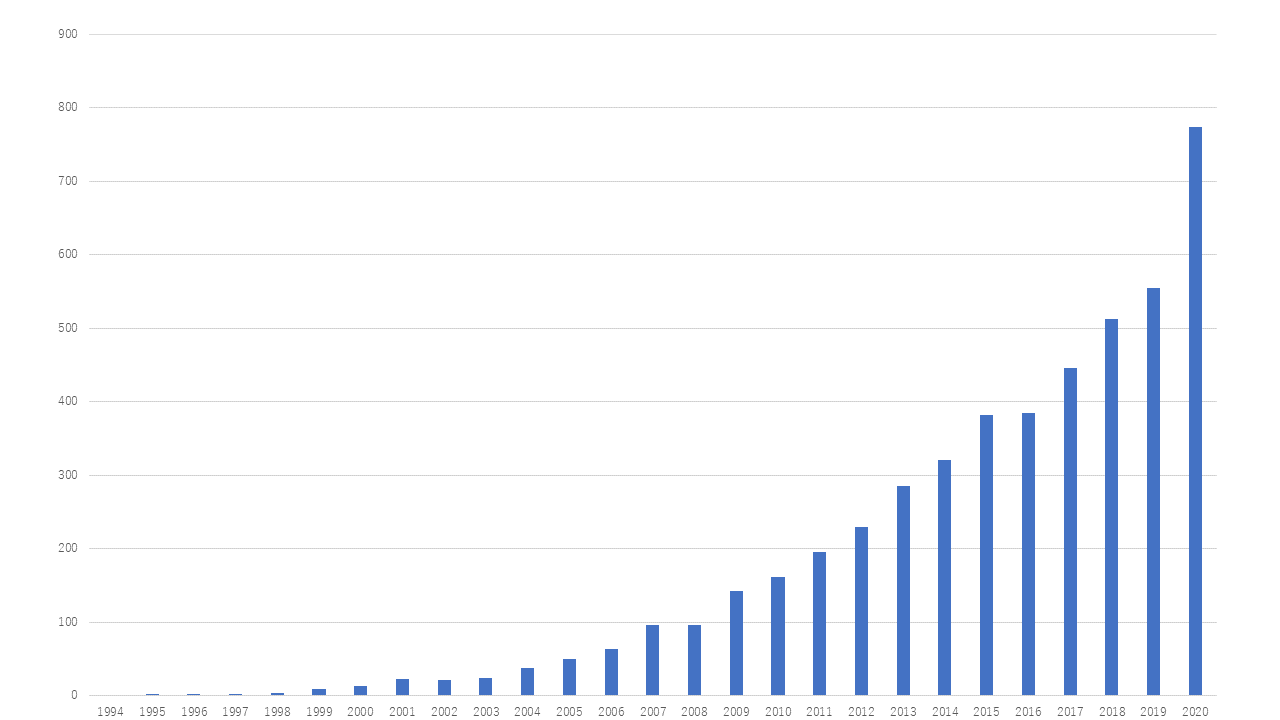

”health literacy”を「Title」に含む論文数(PubMed)

お問い合わせ先メールアドレス:healthliteracy-admin(at)umin.ac.jp